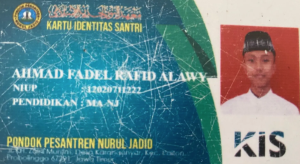

Oleh: Ahmad Fadel Rafid Alawy (Siswa MA Nurul Jadid dan Santri Aktif PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo).

Kabut tipis menggantung di ujung pematang, seperti selimut luka yang enggan ditarik habis, membiarkan sedikit celah untuk dingin menyusup hingga ke tulang.

Jalan tanah becek itu tak hanya mengingatkan kakiku pada licinnya lumpur, tapi juga pada jejak sandal jepit yang dulu pernah kutinggalkan di sini—jejak mungil seorang santri yatim piatu yang berjalan tanpa arah, kecuali arah menuju seorang lelaki tua yang kupanggil “Kiai”.

Pepohonan mahoni di sepanjang jalan seperti berdiri sambil menahan napas, memandangiku dengan mata yang tersembunyi di sela daun. Daun-daunnya menunduk rendah, seperti santri yang ikut memberi hormat. Angin yang berembus pelan seperti kiai yang memberi isyarat agar aku melangkah perlahan, seakan tahu setiap langkahku membawa beban yang hampir tak sanggup kupikul.

Udara pagi ini dingin, dingin yang mengiris. Tapi di baliknya ada aroma tanah basah, wangi kayu lapuk dari surau kecil di ujung pandangan, dan samar-samar bau kitab kuning yang pernah menempel di tanganku setiap malam mengaji. Semua itu bukan sekadar bau—mereka adalah lidah kenangan yang berbisik di telingaku: “Pulanglah, Nak…”

Aku adalah anak seorang pemulung. Ibuku direnggut dari hidupku bukan oleh peluru perang, tapi oleh kerasnya kehidupan yang tak punya belas kasih. Ia jatuh sakit di tengah tumpukan sampah, tubuhnya digerogoti batuk yang tak pernah sembuh, sementara aku— anaknya yang masih terlalu kecil—hanya bisa menggenggam tangannya yang dingin, berharap keajaiban turun dari langit malam yang bisu.

Ayah? Ia hanya bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hadir. Wajahnya tak tersimpan di foto mana pun, hanya cerita samar yang sering kutangkap dari bisik-bisik orang tua di sekitar gubuk kami. Katanya, ia pergi entah ke mana, seperti plastik yang hanyut dibawa arus kali hitam—menghilang tanpa jejak, tanpa pesan.

Bau busuk tumpukan sampah menjadi udara yang harus kuhirup setiap hari. Denting botol pecah dan derit gerobak reyot menjadi lagu pengantar tidurku. Rasa lapar adalah kawan lama yang tahu semua rahasiaku, dan dingin malam adalah selimut kumal yang menutup tubuh ringkihku. Kota kecil ini memelukku bukan dengan kasih, tapi dengan asap, debu, dan tatapan jijik dari mereka yang tak mau tahu.

Namun, dari semua kegelapan itu, Ibu adalah satu-satunya cahaya. Matanya, meski lelah, masih mampu memandangku seakan aku adalah harta karun paling berharga di dunia. Suaranya, meski serak, adalah doa yang setiap malam membungkusku dari gigitan putus asa.

Dan ketika cahaya itu padam, aku benar-benar sendirian. Dunia menjadi pasar sunyi yang hanya dipenuhi teriakan tanpa wajah. Aku terus mendorong gerobak peninggalannya, bukan hanya untuk mencari makan, tapi untuk mencari sisa-sisa hangat yang pernah ia tinggalkan di setiap sudut jalan.

***

Suatu siang yang terik, ketika kakiku telanjang mulai melepuh di atas aspal panas, aku melihatnya—pintu kayu tua surau yang setengah terbuka, dengan aroma kayu cendana menguar dari dalam. Di balik pintu itu, terdengar suara seseorang membaca ayat dengan lantang, seperti aliran sungai jernih yang menampar dahagaku.

Aku mengintip dari celah pintu surau yang setengah terbuka. Cahaya menembus kisi- kisi jendela, membentuk garis-garis perak di udara yang dipenuhi debu halus, seolah waktu berhenti di dalam sana. Di pojok mimbar, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah mulai usang, tubuhnya condong ke depan. Tangannya mengelus kitab kuning penuh kasih dan hati-hati.

Di hadapannya, belasan santri duduk berjajar, sebagian memeluk lutut, sebagian menggenggam pensil tumpul dan kertas lusuh. Suara mereka bersahut-sahutan mengikuti bacaan kiai, kadang lirih, kadang nyaring, seperti kawanan burung yang mencoba menirukan kicauan induknya.

“Al-‘ilmu nurun…” suara kiai itu bergema, serak namun tegas. “Ilmu adalah cahaya…” para santri mengulang dengan serempak, meski ada yang masih terbata.

Matanya sayu, keriputnya menumpuk di dahi, tapi ada sinar yang menenangkan di sana. Sesekali ia tersenyum, memperbaiki bacaan salah seorang santri dengan kelembutan yang membuat rasa salah itu justru terasa indah.

Aku tertegun. Rasanya pintu kayu itu bukan sekadar pintu. Ia seperti celah menuju dunia lain—dunia yang penuh cahaya, penuh suara, penuh harapan. Dan di tengah terik siang yang membara, aku tahu, langkah kakiku akan segera masuk melewati ambang itu.

Tanganku meraba kusamnya daun pintu karena termakan usia, ragu sejenak sebelum mendorongnya. Engsel tua itu berderit pelan, membuat beberapa santri menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Aku menahan napas, merasa seperti penyusup di tempat suci.

Namun lelaki tua di atas tikar pandan itu mengangkat wajahnya. Pandangannya jatuh tepat padaku, menembus dadaku seperti cahaya menembus kaca bening. Ia tidak berkata apa- apa, hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat kakiku gemetar namun sekaligus memberi keberanian.

“Silakan masuk, Nak,” ucapnya akhirnya, suaranya tenang, seakan sudah lama menungguku.

Aku menunduk dalam-dalam, melangkah pelan ke dalam surau. Lantai semen yang dingin menyambut telapak kakiku yang melepuh, seolah menghapus rasa panas siang tadi. Aku duduk paling belakang, bersebelahan dengan seorang santri kecil yang menatapku sekilas lalu menggeser tempat duduknya, memberi ruang.

“Bismillahirrahmanirrahim…” kiai melanjutkan, suaranya kembali mengalir. Tangannya membuka halaman kitab kuning, lembaran-lembaran tua yang sudah berbau masam kertas. Ia membaca, lalu menerjemahkannya dalam bahasa Jawa halus, penuh hikmah dan perumpamaan yang sederhana, tapi menusuk relung hati.

Aku mendengarkan setiap katanya seperti menadah hujan pertama setelah kemarau panjang. Setiap huruf seolah menetes ke dalam rongga dadaku yang kering. Ada sesuatu yang bergetar di dalam sana—entah rasa syukur, entah rasa haru—aku hanya tahu, aku tidak ingin pulang. Aku ingin tetap di sini.

Ketika pengajian selesai, para santri berebut menyalami tangan Kiai. Aku pun ragu-ragu ikut berdiri. Tanganku yang gemetar akhirnya menyentuh punggung tangannya yang keriput, hangat, dan wangi kayu cendana.

“Dari mana asalmu, Nak?” tanyanya lembut. Aku menunduk, suaraku nyaris hilang, “Dari jalan, Kiai…”

Ia menatapku lama, seakan membaca seluruh kisah yang kusimpan. Lalu ia mengangguk pelan, bibirnya mengulum doa yang tak kudengar. “Kalau begitu, mulai hari ini jalanmu singgah di sini dulu…” katanya, sambil menepuk pundakku.

Aku terisak pelan, tanpa tahu kenapa. Rasanya, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku menemukan rumah.

Di pesantren itu, aku tumbuh seperti benih yang dilemparkan di tanah retak—berjuang mencari celah untuk hidup. Aku belajar mengeja huruf-huruf hijaiyah seperti belajar bicara kembali. Aku menghafal ayat-ayat Al-Qur’an di bawah cahaya lampu minyak yang berkelip seperti mata yang menahan kantuk. Malam-malamnya diisi dengan suara jangkrik dan lantunan wirid yang memeluk sunyi.

***

Lalu waktu memisahkan kami. Kota-kota yang kutinggali hanya memandangku sebagai angka—buruh kasar, pemikul batu, pencuci piring, pengangkat jenazah. Aku menelan getir demi secuil kehidupan yang tak pernah terasa penuh. Tapi di sela kerasnya hidup, wajah Kiai Karim selalu hadir dalam mimpi: duduk di serambi, memanggilku, menunggu seperti langit menunggu matahari pulang.

Dan kini, setelah bertahun-tahun, aku berdiri lagi di gerbang pesantren ini. Gerbangnya berderit pelan, seperti mengenaliku lalu menyambut dengan senyum karat.

Surau itu berdiri seperti tubuh renta yang menunggu ajal. Cat dindingnya mengelupas seperti kulit kayu yang tak sanggup lagi menahan usia. Genting-gentingnya seperti gigi tua yang tanggal satu per satu. Pintu kayunya berderit lirih, seakan berusaha mengucapkan salam meski suaranya lemah.

Namun surau itu—ah, surau itu—tetap setia memandang halaman dengan tatapan yang sama seperti dulu. Tikar pandan di dalamnya masih ada, seperti hati yang menolak melepaskan. Dan di sana, aku melihatnya.

Kiai Karim duduk bersila, berselimut abu-abu yang menutupi kakinya. Matanya, meski redup, masih menyapu segala yang ada di depannya, seperti sedang mencari potongan masa lalu yang hilang entah ke mana. Langkahku tercekat. Hatiku memberontak—ingin lari kembali ke kota, ke kebisingan yang mampu menutup telinga dari panggilan masa lalu. Tapi angin mendorong punggungku pelan, seperti tangan tua yang berkata, “Jangan takut. Ini waktunya.”

“Kiai…”

Kata itu keluar begitu saja, seperti air yang akhirnya menemukan celah untuk mengalir. Ia menoleh perlahan. Keriput di wajahnya seperti peta perjalanan waktu yang tak pernah kupelajari. Tapi senyum itu—ya Allah—senyum itu seperti doa yang tak pernah pudar meski diterpa hujan dan panas. “Hasan?” suaranya serak, namun tanpa sedikit pun ragu.

Aku berlutut, mencium tangannya, lalu menangis seperti anak kecil yang merengek minta dibelikan mainan. Tangannya yang kurus menyentuh kepalaku, mengusap ubun-ubun yang dulu sering ia tepuk ketika aku berhasil menghafal satu halaman. “Iya, Kiai… ini saya.”

Ia memelukku. Tubuhnya rapuh, namun pelukannya masih hangat dan kokoh seperti dulu. Dan dalam pelukannya, semua dentuman mortir, jeritan, dan rasa takut seperti larut ke tanah bersama embun pagi.

Malam itu, kami duduk lama di surau. Bicara sedikit, diam lebih banyak. Sesekali ia batuk, batuk yang terdengar seperti pintu tua yang memanggil pamit. Aku panik, tapi ia tersenyum.

“Tubuh tua, Nak. Jangan khawatir.”

Tapi aku tahu—mata itu sedang mempersiapkan perpisahan. “Kiai, saya ada obat, uang, dan tenaga. Kita bisa perbaiki pesantren ini.” Beliau tertawa kecil, seperti daun yang bergoyang malas ketika diterpa angin.

“Kau tak berubah. Masih ingin menyelamatkan semua hal. Tapi ada yang tak bisa diselamatkan: waktu.” Aku terdiam. Kata-katanya menoreh hatiku seperti pisau yang halus tapi dalam.

“Saya ingin tinggal, Kiai. Ingin menebus semua waktu yang hilang.”

“Tak perlu, Nak. Aku tak pernah merasa kehilangan. Karena aku percaya, suatu hari kau akan kembali. Dan hari ini… kau di sini.”

Aku menggenggam tangannya. Jemarinya dingin seperti embun, tapi kehangatannya meresap hingga ke dadaku. Lalu napasnya mulai berat. Matanya meredup seperti lampu minyak kehabisan sumbu. Aku panik.

“Kiai… jangan sekarang. Saya belum sempat bilang terima kasih. Belum sempat…” Ia menatapku, tenang.

“Cukup kau kembali. Itu sudah lebih dari cukup.” Dan dalam pelukanku, tubuhnya melemas. Malam berhenti bergerak. Bulan menutup wajahnya di balik awan, seolah langit pun tak sanggup menyaksikan detik itu.

***

Pagi datang tanpa warna. Kabut menolak beranjak dari halaman pesantren, seperti ibu tua yang enggan melepas anaknya pergi. Angin pun seolah berlutut, membiarkan sunyi menutupi bumi. Burung-burung di atap surau menahan kicauannya, membiarkan hening menjadi azan terakhir bagi Kiai.

Aku menggali tanah di bawah pohon mahoni yang kami tanam dulu. Setiap sekop tanah seperti mencabut bagian dari hatiku sendiri. Tanah yang lembap menempel erat di telapak tanganku, seolah enggan menerima jasadnya. Aku membaringkan tubuhnya dengan hati-hati, menyelimutinya dengan kain terbaik. Lalu kututup perlahan. Tak ada upacara megah. Hanya doa lirih yang keluar di sela napas gemetar, doa yang terdengar seperti genting tua merintih di bawah hujan pertama.

Santri-santri berkerumun di sekeliling liang lahat. Wajah pucat, mata sembab. Beberapa menggenggam tasbih kayu yang sudah menghitam, manik-maniknya berderit pelan, seakan ikut menghitung duka. Sholeh, sahabatku, terisak keras; tangisnya jatuh di atas tanah merah, membuat pusara tampak bergetar.

Malamnya, surau dipenuhi cahaya lampu minyak. Tikar pandan yang lusuh terhampar, tapi kali ini menjadi panggung duka. Santri-santri duduk melingkar, sebagian memegang Al- Qur.’an, sebagian hanya menunduk pasrah. Di tengah lingkaran, seorang ustaz muda memimpin tahlil dengan suara berat.

“Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum…”

Bacaan itu mengalir, mula-mula lirih, lalu disusul serempak oleh suara santri lain, bergemuruh seperti ombak menabrak pantai malam. Lantunan tahlil itu naik turun, kadang nyaring, kadang pelan, seakan surau bernafas bersama kami.

Dinding tua ikut bergetar, jendela berderik lirih seperti mengucapkan amin, bahkan tikar pandan mengeluarkan aroma khas, seolah tak ingin kalah mengingatkan pada beliau. Setiap “Laa ilaha illallah” terasa seperti palu yang memecah karang di dadaku, mengeluarkan air mata yang lama kutahan. Suara itu menggulung, mengisi rongga surau, lalu menembus langit malam, seakan malaikat pun duduk bersila bersama kami.

Usai tahlil, nasi berkat dibagikan. Nasi dengan lauk sederhana—sayur lodeh, tempe goreng, sedikit sambal terasi—namun terasa bagai jamuan istimewa di istana raja. Uapnya membumbung, seperti doa yang menjelma wangi. Setiap suapan terasa getir: bukan pada rasanya, tapi pada ingatan bahwa biasanya Kiai-lah yang selalu memastikan semua santri mendapat bagian terlebih dahulu.

Di atas pusaranya, kutanam bibit melati putih. Batangnya bergetar diterpa angin, seolah menyatakan janji setia: aku akan tumbuh di sini, menemanimu dalam sepi. “Agar Kiai tahu,” bisikku, “saya akan tetap di sini. Menjaga pesantren ini, seperti dulu Kiai menjaga saya.”

Pagi berikutnya datang masih dengan kabut yang berat. Suara ayam jantan terdengar parau, seolah ikut berduka. Pesantren seakan kehilangan nadinya—tak ada lagi langkah Kiai menyusuri serambi menuju surau, menyapa setiap santri dengan senyum yang sederhana tapi menenangkan.

Hari-hari setelah itu, surau tak pernah sepi dari doa. Tahlil digelar malam demi malam, bukan hanya untuk mendoakan Kiai, tapi juga sebagai pengikat hati kami yang gamang. Aku sendiri sering duduk lebih lama setelah semua bubar. Menatap mimbar tua yang sudah kusam, seolah menunggu beliau muncul dan memberikan wejangan terakhir.

Namun, setiap kali pintu surau berderit tertiup angin, yang datang hanyalah sunyi. Sunyi yang tajam, menghunjam ke dada.

Beberapa santri mulai gelisah. “Bagaimana nasib pesantren ini tanpa Kiai?” tanya seorang di antara mereka, lirih namun terdengar jelas di telingaku.

Aku menunduk. Pertanyaan itu seperti duri yang menusuk pelan, tapi terus-menerus. Marwan menatapku dengan mata sembab, lalu menggenggam bahuku. “Kita tidak boleh membiarkan pesantren ini kosong. Kau lebih lama di sini daripada siapa pun. Kau yang paling tahu amanah Kiai.”

Aku terdiam. Kata-kata itu terasa berat. Aku hanyalah seorang santri, sama seperti mereka. Namun, aku tahu, Kiai pernah berpesan sebelum sakitnya semakin parah: “Jangan tinggalkan tempat ini. Pesantren ini bukan milik siapa pun, kecuali Allah. Kau dan santri-santri lain hanya penjaga.”

Maka sejak hari itu, aku mencoba menjaga apa yang tersisa. Mengajar iqra’ untuk adik- adik kecil, membetulkan atap surau yang bocor, menyapu halaman, bahkan memasak bila perlu. Tidak ada yang mudah, tapi setiap pekerjaan seakan menjadi doa untuk beliau.

Waktu berjalan. Bibit melati yang kutanam di pusara Kiai mulai bertunas. Batangnya kecil, daunnya rapuh, namun teguh berdiri meski diterpa hujan dan panas. Setiap kali aku menatapnya, ada semacam keyakinan bahwa pesantren ini pun akan tetap hidup, meski tanpa sosok yang kami cintai.

Suatu sore, ketika matahari tergelincir di balik pohon mahoni, aku mendengar suara anak-anak mengaji dari dalam surau. Suara mereka masih terbata-bata, tapi indah dalam ketulusannya. Aku berdiri di luar, membiarkan suara itu mengalun ke langit. Saat itu aku sadar, warisan Kiai bukanlah bangunan tua, bukan pula kitab-kitab yang tersusun di rak kayu.

Warisan sejatinya adalah suara-suara itu. Suara yang akan terus berlanjut, menembus waktu, bahkan setelah namaku sendiri tak lagi diingat. Aku menghela napas panjang. Pusara Kiai kini tidak lagi hanya tampak sebagai tanda kehilangan, melainkan mercusuar yang menuntun langkah.

“Tenanglah, Kiai,” bisikku di tepi makam, “pesantren ini tidak akan padam. Kami akan menjaganya, sampai napas terakhir kami.”

Dan pada saat itu, kabut yang menggantung di langit mulai terurai pelan. Cahaya sore menembus sela-sela dedaunan, jatuh di atas pusara yang ditumbuhi melati putih. Harumnya samar, tapi cukup untuk membuat hatiku yakin: Kiai tidak pernah benar-benar pergi. (*).