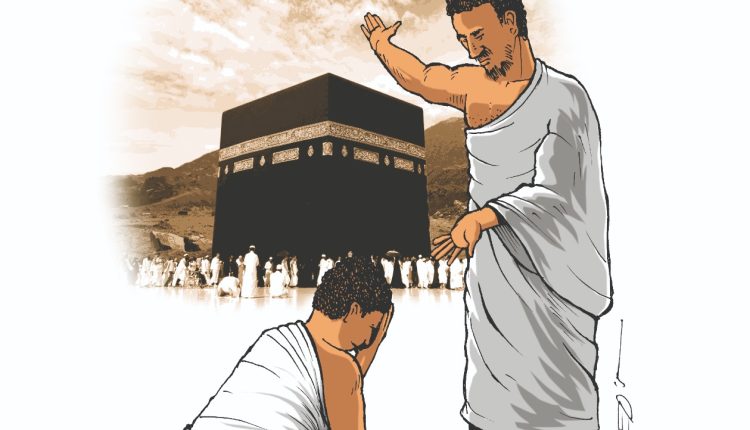

Kisah ini sangat populer dalam khazanah sufisme tentang perhajian. Sebuah dialog yang sangat menyentuh antara Sayyidina Ali Zainal Abidin Assajjad dengan Imam Assibli. Dialog terjadi ketika keduanya selesai menunaikan ibadah haji. Assibly berkunjung ke salah satu cucu Rasulullah itu.

Namun, lebuh dahulu kita mengenal, siapa gerangan Sayyid Ali Zainal Abidin ini. Ia adalah putera Sayyidina Husein cucu Rasulullah yang selamat dalam perang Karbala. Ia juga dikenal pula dengan gelar Assajjad, karena sangat banyak sujudnya.

Ali bin Husain dilahirkan di Madinah pada tahun 38 H/658-659 M menurut mayoritas riwayat yang ada. Dalam riwayat lainnya menyatakan ia dilahirkan pada tanggal 15 Jumadil Ula 36 H. Dua tahun tinggal bersama kakeknya, Ali bin Abi Thalib, dua belas tahun tinggal bersama pamannya, al-Hasan, dan 23 tahun tinggal bersama ayahnya, al-Husain. Dia wafat di Madinah pada 95 H/713 M dalam usia 57 tahun, ada pula yang menyatakan wafat pada 25 Muharram 95 H.

Ibunya bernama Syahrbanu, putri Yazdigird, kaisar terakhir Sasaniyah, Persia. Oleh karena itu Ali Zainal Abidin dijuluki pula Ibn al-Khiyaratyn, yaitu anak dari dua yang terbaik, yaitu Quraisy di antara orang Arab dan Persia di antara orang non-Arab. Menurut riwayat, ibunya dibawa ke Madinah sebagai tahanan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang hendak menjualnya.

Namun Ali bin Abi Thalib menyarankan sebaiknya Syahrbanu terlebih dahulu diberi pilihan untuk menjadi istri salah seorang Muslim, dan maskawinnya diambil dari Baitul Mal. Khalifah Umar menyetujuinya, dan akhirnya Syahrbanu memilih putra Ali bin Abi Thalib yaitu Husain. Konon Syahrbanu wafat tak lama setelah melahirkan anak semata wayangnya ini.

Lantas, siapa sebenarnya Asy-Syibli? Dia adalah Abu Bakr ibnu Dulaf ibnu Jahdar (Asy-Syibli). Asy-Syibli termasuk guru sufi awal. Tapi, kalangan ulama menyangsikan nama Assyibli dalam dialog ini adalah Abu Bakar Assyibli yang lahir tahun 247 H atau 861 M. Mungkin ada nama Assyibli yang lain.

Terjadilah percakapan di antara mereka.

“Wahai Syibli, bukankah engkau telah selesai menunaikan ibadah haji?” tanya Ali.

Ia menjawab, “Benar, wahai Guru.”

“Apakah engkau berhenti di Miqat, lalu menanggalkan semua pakaian yang terjahit, dan kemudian mandi?”

Asy-Syibli menjawab, “Benar.”

“Ketika berhenti di Miqat, apakah engkau bertekad untuk menanggalkan semua pakaian maksiat dan menggantinya dengan pakaian taat? Ketika menanggalkan semua pakaian terlarang itu, adakah engkau pun menanggalkan sifat riya, nifaq, serta segala syubhat? Ketika mandi sebelum memulai ihram, adakah engkau berniat membersihkan dari segala pelanggaran dan dosa?”

Asy-Syibli menjawab, “Tidak.”

“Kalau begitu, engkau tidak berhenti di Miqat, tidak menanggalkan pakaian yang terjahit, dan tidak pula membersihkan diri!”

Ali bertanya kembali, “Ketika mandi dan berihram serta mengucapkan niat, adakah engkau bertekad untuk membersihkan diri dengan cahaya tobat? Ketika niat berihram, adakah engkau mengharamkan atas dirimu semua yang diharamkan Allah? Ketika mulai mengikatkan diri dalam ibadah haji, apakah engkau rela melepaskan semua ikatan selain Allah?”

“Tidak,” jawabnya.

“Kalau begitu, engkau tidak membersihkan diri, tidak berihram, tidak pula mengikatkan diri dalam haji Bukankah engkau telah memasuki Miqat, lalu shalat dua rakaat, dan setelah itu engkau mulai bertalbiyah?”

“Ya, benar wahai cucu Rasulullah.”

“Apakah ketika memasuki Miqat engkau meniatkannya sebagai ziarah menuju keridhaan Allah? Ketika shalat dua rakaat, adakah engkau berniat mendekatkan diri kepada Allah?”

“Tidak, wahai Guru.”

“Kalau begitu engkau tidak memasuki Miqat, tidak bertalbiyah dan tidak shalat ihram dua rakaat!,” tegas Ali Zainal ‘Abidin.

“Apakah engkau memasuki Masjidil Haram, memandang Ka’bah serta shalat di sana?”

“Benar.”

“Ketika memasuki Masjidil Haram, apakah engkau berniat mengharamkan dirimu segala macam ghibah? Ketika sampai di Mekkah, apakah engkau bertekad untuk menjadikan Allah satu-satunya tujuan?”

“Tidak,” jawabnya.

“Sesungguhnya, engkau belum memasuki Masjidil Haram, tidak memandang Kakbah, serta tidak shalat pula di sana!”

Ali bertanya kembali, “Apakah engkau telah berthawaf dan berniat untuk berjalan serta berlari menuju keridhaan Allah?

“Tidak.”

“Kalau begitu, engkau tidak berthawaf dan tidak pula menyentuh rukun-rukunnya!”

Tanpa bosan Ali kembali bertanya, “Apakah engkau berjabat tangan dengan Hajar Aswad dan shalat di Maqam Ibrahim?”

Dijawabnya, “Benar.”

Mendengar jawaban itu, Ali Zainal ‘Abidin menangis, seraya berucap, “Oooh, barangsiapa berjabat tangan dengan Hajar Aswad, seakan ia berjabat tangan dengan Allah. Maka ingatlah, janganlah sekali-kali engkau menghancurkan kemuliaan yang telah diraih, serta membatalkan kehormatanmu dengan aneka dosa!”

Cucu Rasulullah SAW ini terus mencecar muridnya. “Apakah ketika melakukan Sa’i, antara Shafa dan Marwah, engkau menempatkan diri di antara harapan akan rahmat Allah dan rasa takut menghadapi murkaNya?”

“Tidak,” jawab Asy-Syibli.

“Kalau begitu, engkau tidak melakukan perjalanan antara dua bukit itu! Ketika pergi ke Mina, apakah engkau bertekad agar orang-orang merasa aman dari gangguan lidah, hati, serta tanganmu?”

“Tidak.”

Ali menggelengkan kepala, “Kalau begitu, engkau belum ke Mina!”

Tanyanya lagi: “Apakah engkau telah Wukuf di Arafah, mendaki Jabal Rahmah, mengunjungi Wadi Namirah, serta memanjatkan doa-doa di bukit Shakharat?”

“Benar, seperti itu.”

“Ketika engkau melakukan wukuf di Arafah, apakah engkau menghayati kebesaran Allah, serta berniat mendalami ilmu yang dapat mengantarkanmu kepada-Nya? Apakah ketika itu engkau merasakan kedekatan yang demikian dekat denganmu? Ketika mendaki Jabal Rahmah, apakah engkau mendambakan Rahmat Allah bagi setiap mukmin? Ketika berada di Wadi Namirah, apakah engkau berketetapan hati untuk tidak meng-amar-kan yang ma’ruf, sebelum engkau meng-amar-kannya pada dirimu sendiri? Serta tidak melarang seseorang melakukan sesuatu sebelum engkau melarang diri sendiri? Ketika berada di antara bukit-bukit sana, apakah engkau sadar bahwa tempat itu akan menjadi saksi segala perbuatanmu?”

“Tidak.”

“Kalau begitu, engkau tidak wukuf di Arafah, tidak mendaki Jabal Rahmah, tidak mengenal Wadi Namirah, tidak pula berdoa di sana!”

Asy-Syibli tercengang.

Ali Zainal ‘Abidin melanjutkan, “Ketika engkau sampai di Mina, apakah engkau yakin telah sampai di tujuan dan Tuhanmu telah memenuhi semua hajatmu? Ketika melempar Jumrah, apakah engkau meniatkan untuk melempar dan memerangi iblis, musuh besarmu? Ketika mencukur rambut (tahallul), apakah engkau bertekad untuk mencukur segala kenistaan? Ketika shalat di Masjid Khaif, apakah engkau bertekad untuk tidak takut, kecuali kepada Allah dan tidak mengharap rahmat kecuali dari-Nya semata? Ketika memotong hewan kurban, apakah engkau bertekad untuk memotong urat ketamakan; serta mengikuti teladan Ibrahim yang rela mengorbankan apapun demi Allah? Ketika kembali ke Mekkah dan melakukan Thawaf Ifadhah, apakah engkau meniatkannya untuk berifadhah dari pusat rahmat Allah, kembali dan berserah kepadaNya?”

Dengan gemetar, Asy-Syibli menjawab, “Tidak, wahai Guru.”

“Sungguh, engkau tidak mencapai Mina, tidak melempar Jumrah, tidak bertahallul, tidak menyembelih kurban, tidak manasik, tidak shalat di Masjid Khaif, tidak Thawaf Ifadhah, tidak pula mendekat kepada Allah! Kembalilah, kembalilah! Sesungguhnya engkau belum menunaikan haji!”

Asy-Syibli menangis tersedu, menyesali ibadah haji yang telah dilakukannya. Sejak itu, ia giat memperdalam ilmu, sehingga tahun berikutnya ia kembali berhaji dengan ma’rifat. Tangis Asy-Syibli sangat terkenal dengan tangisan haji dan dialog ini menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin untuk menata niat dan hatinya.

Kisah ini termuat dalam situs Syekh Muhammad Al-Ya’qubi yang mengutip Asrarul Hajj dalam Syarh An-Nakhbah dan Al-Mustadrak Al-Wasail. (Musthafa Helmy)