Mukaddimah

Di beberapa edisi sebelum ini dalam rubrik Muthala’ah, penulis pernah mengulas kitab Kitab Ta’lîm al-Muta’alim karya al-Zarnûjî (w. 597 H). Kitab ini cukup masyhur di kalangan santri, karena kurikulum pesantren menjadikan kitab ini sebagai pelajaran wajib, terutama bagi santri baru.

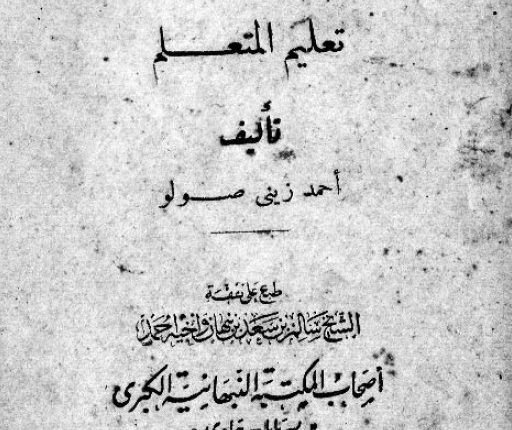

Pada edisi ini, penulis mendapatkan inspirasi untuk mengulas sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang kyai asal Solo, Jawa Tengah. Kitab tersebut bernama “Mir’ât Afkâr al-Rijâl Nadzam Ta’lîm al-Muta’alim” karya KH. Ahmad Zaini Solo. Alasan penulis mengangkat kitab ini dalam rubrik Muthala’ah karena dua hal, pertama perlunya mengenal dan mengenang para ulama nusantara yang secara akademik mempunyai sumbangsih besar dalam hierarki keilmuan. Kedua, kitab ini secara umum berdialog tentang etika serta regulasi dalam belajar dan mengajar dengan mempergunakan bahasa sastra, lantaran ditulis dalam bentuk syair atau nadzam, bukan dalam bentuk prosa atau Natsr.

Dimensi Spiritual Sastra Arab Dalam Karya Keislaman

Kitab “Mir’ât Afkâr al-Rijâl Nadzam Ta’lîm al-Muta’alim” secara umum berbicara mengenai Ilmu Pendidikan Islam, karena diproyeksikan untuk para santri yang mengenyam pendidikan di pesantren. Uniknya, kitab ini mendialogkan ilmu tersebut dengan bahasa sastra yang padat lewat bait-bait syair yang indah. Dalam dunia pesantren, pemilihan kata dan diksi yang tepat dalam menulis syair, menunjukkan kualitas penguasaan sastra Arab sang penulis. Semakin bagus padanan kata dalam syair yang ditulis serta semakin mendalam pesan yang disampaikan, maka semakin kelihatan bahwa penulisnya benar-benar ahli di bidang kesusasteraan Arab. Itulah yang penulis tangkap dari kitab yang ditulis oleh KH. Ahmad Zaini Solo, seorang ulama lokal yang mempunyai reputasi keilmuan kesusasteraan Arab go-internasional.

Penulis katakan demikian, karena kitab “Mir’ât Afkâr al-Rijâl Nadzam Ta’lîm al-Muta’alim” terdiri dari 272 bait, menggunakan Bahar Rajaz, untuk kombinasi keserasian dan ritme antar bait. Jika kita mengeksplore lebih jauh mengenai kesusasteraan Islam klasik, hampir rata-rata karya syair yang bertemakan keagamaan, baik fiqih seperti Matan Zubad karya Ibnu Ruslan atau bahkan gramatika bahasa Arab seperti Alfiyah ibnu Malik, menggunakan bahar Rajaz sebagai identitas puisinya. Penggunaan Bahar Rajaz dalam karya sastra Arab yang bertemakan keagamaan mempunyai magnet tersendiri bagi pembacanya, yaitu ikut merasakan ekspresi emosi yang kuat penulisnya. Lewat ketukan irama serta alunan ritme bait syair bahar Rajaz inilah sang penulis mampu membawa pembacanya untuk merasakan emosi yang sama dengannya.

Di samping itu, struktur bahar rajaz yang fleksibel, simpel, dan padat, membuatnya mudah dihafal oleh orang lain. Contoh kongretnya adalah bagaimana Alfiyah Ibnu Malik mampu dihafal dengan cukup mudah oleh para santri, meskipun kuantitas syairnya mencapai 1000 bait. Dalam konteks ikatan emosional misalnya, masih kuat dalam ingatan kita bagaimana Ibnu Malik merasakan kesulitan dalam menulis Alfiyahnya setelah merasa bahwa karyanya itu lebih unggul dari karya gurunya, Ibnu Mu’thi. Hal itu tertuang dalam bait yang berbunyi: “Wa Taqdhi Ridhan bi Ghairi Shukhti # Fâiqatan Alfiyata Ibni Mu’thi”, artinya Alfiyah yang aku tulis ini akan meminta ridha tanpa kemarahan lantaran kitab ini lebih unggul dari Alfiyahnya Ibnu Mu’thi. Seketika format dan outline alfiyah yang sebelumnya ada di dalam benak Ibnu Malik menjadi hilang tak tersisa, akibat ekspektasinya yang terlampau jauh bahwa karyanya itu kelak akan mengungguli karya gurunya.

Arogansi intelektual bisa menghinggapi siapa saja, apalagi mereka yang sudah mendapatkan panggung intelektual, baik lisan maupun tulisan, tidak terkecuali yang dialami oleh Ibnu Malik. Sebagai konsekuensinya, ia mengalami tekanan psikologi yang disebut dengan “writer’s block” atau kebuntuan penulis dalam mengeksplore atau mengekspresikan teori ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan. Dalam perspektif spiritual, writer’s block terjadi lantaran terputusnya ikatan emosional antara guru dan murid, sehingga ilmu yang diperoleh seorang murid dari gurunya menjadi hilang, karena tiadaan ridha sang guru. Untung saja Ibnu Malik menyadari bahwa sikapnya tersebut keliru dan perlu dikoreksi, sehingga dalam bait selanjutnya ia menambahkan: “Wa Huwa Bi Sabqin Hâizun Tafdhîlâ # Mustaujibu Tsanâiya al-Jamîlâ”. Artinya: Walau bagaimanapun juga Ibnu Mu’thi tetaplah yang lebih dahulu dan yang lebih unggul. Oleh karea itu, beliau pantas mendapatkan pujian dariku.

Pedagogi Islam Dalam Pandangan KH. Ahmad Zaini Solo

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa kitab Kitab “Mir’ât Afkâr al-Rijâl Nadzam Ta’lîm al-Muta’alim” terdiri dari 272 bait dan memuat 12 pasal. Dalam ulasan ini, penulis hanya akan mengulas beberapa pasal yang dianggap sangat pentung untuk dikemukakan, karena keterbatasan space redkasional. Pasal pertama adalah pasal tentang hakikat ilmu, pemahaman terhadapnya, dan orang yang berilmu. Pada pasal ini KH. Ahmad Zaini Solo menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan tanpa boleh ditawar. Meskipun begitu, tidak semua ilmu pengetahuan harus diupayakan untuk didapat, karena keterbatasan kemampuan manusia. Karena itu, yang menjadi penekanan di sini adalah ilmu yang berhubungan dengan “al-Hâl”, yaitu disiplin yang berkaitan dengan penegakan rukun Islam yang lima, seperti shalat, zakat, puasa, dan pergi ke Mekkah.

Lebih jauh, KH. Ahmad Zaini Solo memasukkan etika berbisnis dalam nomenklatur ilmu al-Hâl, karena hal itu erat kaitannya dengan roda perekonomian dan hajat hidup orang banyak. Tasawuf juga menjadi ilmu yang diperhatikan beliau, karena di dalamnya memuat metodologi pembersihan hati lewat mekanisme Takhalli (pengosongan hati dari anasir buruk), Tahalli (penempatan anasir baik dalam hati), dan Tajalli (hadirnya cahaya Tuhan ke dalam lubuk hati). Bahkan menurut KH. Ahmad Zaini Solo, seluruh profesi yang memerlukan keahlian wajib untuk dipenuhi keahlian tersebut dengan cara menuntut ilmunya di bangku kuliah. Hal itu ditegaskan dalam bait berikut ini: “Wa Sâiru al-Hiraf wa al-Mu’âmalât # Lâ Budda An Ta’rifa Hukma Mâ Hawat”. Artinya, setiap profesi dan transaksi, wajib hukumnya untuk mengetahui aturan-aturan yang melandasinya.

Pasal selanjutnya menyinggung tentang orientasi dalam menuntut ilmu. Menurut KH. Ahmad Zaini Solo, orientasi dalam menuntut ilmu penting untuk diperhatikan oleh penuntut ilmu agar tidak salah dalam menapakinya selama proses belajar. Dalam spektrum ilmu pendidikan modern, orientasi dalam menuntut ilmu penting dilakukan agar pelajar mampu mengenal lingkungan belajar, memahami peraturan, mengenal staf dan pengajar, dan kurikulum yang hendak diterimanya salama proses belajar. Karena itulah, dalam Kitab “Mir’ât Afkâr al-Rijâl Nadzam Ta’lîm al-Muta’alim” orientasi cukup penting bagi seorang pelajar, karena dengannya, ia mampu meningkatkan motivasi diri untuk terus bersemangat dalam belajar tanpa diganggu oleh rayuan materi. Dengan demikian, interaksi murid dan pengajar terjalin dengan baik, sehingga dinamika pembelajaran berlangsung secara dinamis dan efisien. “Wa Man Yajid Min Ladzdzâti al-Ilmi Muqil # Mâ ‘Inda Nâsin Hâdzâ Hammâdun Naqal”. Artinya, siapa pun yang merasakan sedikit saja kenikmatan ilmu, maka dunia dan segala isinya, seperti yang diriwayatkan oleh Hammad, tidak ada artinya baginya.

Pasal selanjutnya menyinggung etika terhadap para pendidik dalam arti yang luas. Bagi KH. Ahmad Zaini Solo, etika seorang murid kepada guru merupakan keharusan yang tidak bisa dinego, begitupun sebaliknya. Artinya etika dalam hal ini tidak hanya dibebankan kepada murid, namun juga kepada seorang pendidik, sehingga ada simbiosis etika antar keduanya. Sang pendidik harus mempunyai etika sebagai seorang pendidik waktu berinteraksi dengan sang muridnya, begitupun sang murid harus beretika waktu berinteraksi dengan gurunya.

Maraknya kasus yang terjadi belakangan ini, seperti pelecehan seksual yang dilakukan guru kepada muridnya itu karena sang guru tidak mempunyai etika dalam berinteraksi dengan muridnya. Banyak guru yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan murid maupun wali muridnya disebabkan nir-etika murid dan walinya dalam berinteraksi dengan guru. Karena itu, dalam Pedagogi Islam menurut KH. Ahmad Zaini Solo, etika dan rasa saling hormat harus dimiliki oleh pendidik dan peserta didik, serta walinya. “Wa Uthlub Ridhâhu Wahdaran min Suqtihi # Walâ Tuthi’ Li’Âshin Amra Rabbihî”. Artinya, carilah keridhaan gurumu dan jangan menjatuhkannya dengan beberapa anasir, dan janganlah kamu mentaatinya jika diajak untuk bermaksiat kepada Tuhan.

Penutup

Demikian ulasan yang sangat singkat dari kitab Mir’ât Afkâr Al-Rijâl Nadzam Ta’lîm Al-Muta’alim karya KH. Ahmad Zaini Solo. Kitab yang cukup tipis karena mengulas Pedagogi Islam lewat kesusasteraan Arab, namun syarat akan makna yang mendalam. Karena keterbatasan space redaksional, penulis hanya mengulas beberapa pasal yang dianggap penting mengenai pedagogi Islam, serta bagaimana kesusasteraan Arab berpengaruh pada karya ulama Nusantara. Wal-akhir, sebagaimana manusia pada umumnya yang tak lepas dari salah dan khilaf, penulis memohon maaf kepada para pembaca jika mendapati kekeliruan, baik secara substansial maupun redaksional. Wallahu A’lam Bis Shawâb.

H. Mohammad Khoiron