Mukaddimah

Pada beberapa edisi sebelumnya, penulis pernah mengulas kitab Tafsir Marâh Labîd Li Kasyfi Ma’nâ al-Qur’ân al-Majîd Karya Syaikh Nawawi Banten. Di dalamnya penulis menyinggung dinamika tafsir yang bercorak Nusantara, baik secara diksi maupun isi. Meskipun harus diakui bahwa dinamika penafsiran al-Qur’an dari sejak abad pertama hijriyah hingga saat ini didominasi oleh Bahasa ibu (yakni Arab), namun tidak sedikit para mufassir yang berasal dari berbagai daerah di belahan dunia mencoba menafsirkan al-Qur’an, menggunakan bahasa lokal daerahnya.

Dalam konteks ke-Nusantara-an misalnya, Abdurraûf al-Singkili (w. 1105 H) menjadi pioner dalam menafsirkan al-Qur’an menggunakan Bahasa Melayu. Karya al-Singkili yang bernama Tarjumân al-Mustafîd merupakan tafsir al-Qur’an pertama di Indonesia yang menggunakan Bahasa Melayu Pegon. Alasan al-Singkili menulis kitab tafsir tersebut, karena sulitnya masyarakat Aceh saat itu dalam memahami Bahasa Arab. al-Singkili berupaya bahwa ajaran di dalam al-Qur’an harus tersampaikan kepada mereka, sehingga mau tidak mau, ia membutuhkan sebuah piranti yang mampu mengantar pesan-pesan al-Qur’an tersebut.

Walhasil, al-Singkili mempergunakan Bahasa Melayu yang tak lain Bahasa ibu masyarakat Aceh untuk menafsirkan al-Qur’an sebagai ejawantah dalam menyampaikan pesan-pesan di dalamnya kepada mereka.

Hukum Menafsirkan Al-Qur’an Bahasa Asing

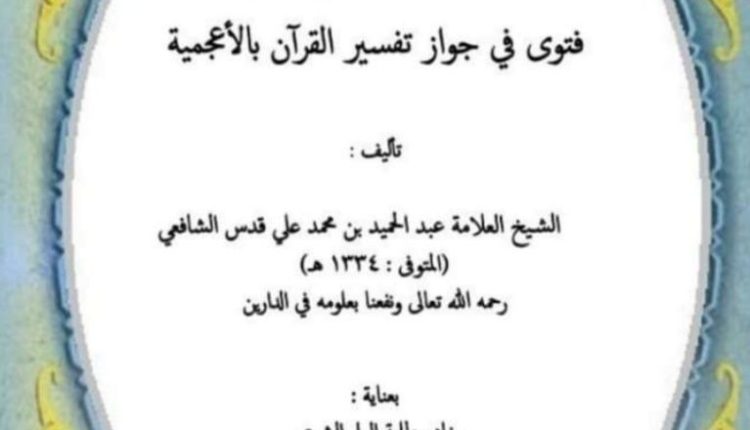

Al-Singkili, yang notebene seorang ulama, tentu punya landasan teologis dalam upaya menafsirkan al-Qur’an menggunakan Bahasa Melayu. Meskipun demikian, penulis belum menemukan literatur yang memuat argumentasi al-Singkili tersebut. Hanya saja, belakangan ini penulis mendapatkan sebuah kitab yang berjudul “Al-Tuhfah al-Mardiyah Fatwâ Fî Jawâzi Tafsîr al-Qur’ân Bî al-A’jamiyah” yang ditulis oleh KH. Abdul Hamid bin Muhammad Ali (w. 1334 H), asal Kudus, Jawa Tengah.

Kitab Tuhfah al-Mardiyah ini ditahqiq oleh KH. Abu Sabiq Supriyanto setelah melakukan penelitian terhadap manuskrip, baik studi terhadap isi kolofon, uji radio karbon pada kertas, dan ujian analisis terhadap tinta. Semoga saja, argument al-Singkili dalam menafsirkan al-Qur’an menggunakan Bahasa Melayu, senada dengan fatwa KH. Abdul Hamid, Kudus.

Dalam pengantarnya, KH. Abu Sabiq Supriyanto menyatakan bahwa alasan KH. Abdul Hamid Kudus menulis kitab Al-Tuhfah al-Mardiyah ini karena ia didatangi oleh beberapa penduduk pulau Jawa yang menanyakan hukum menafsirkan Al-Qur’an dengan bahasa non-Arab (asing). Maka ia pun menjawabnya secara ringkas melalui kitab tersebut.

Selain itu, sang pentahqiq, yakni KH. Abu Sabiq Supriyanto telah melihat bahwa kitab tersebut sebelumnya pernah dicetak di Mesir, tepatnya di Matba‘ah al-Hamīdiyyah pada tahun 1323 H, disatukan dengan risalah yang berjudul Indzâr al-Ḥâḍir wa al-Bâd yang juga karya KH. Abdul Hamid Kudus. Hanya saja, menurut KH. Supriyanto, kitab Al-Tuhfah al-Mardiyah Fatwâ Fî Jawâzi Tafsîr al-Qur’ân Bî al-A’jamiyah ini belum tersebar secara luas, sehingga generasi pelajar saat ini kesulitan untuk mengakses dan atau memperolehnya dengan mudah.

Mengawali pembahasan dalam kitab Al-Tuhfah al-Mardiyah Fatwâ Fî Jawâzi Tafsîr al-Qur’ân Bî al-A’jamiyah, KH. Abdul Hamid Kudus memaparkan pertanyaan para penduduk Jawa yang diajukan kepadanya. “Wahai Kyai, apakah menafsirkan al-Qur’an dengan Bahasa Asing, semisal Bahasa Persia dan Jawa? Jika engkau mengatakan bahwa hukumnya boleh, maka apa bedanya antara tafsir dengan terjemahan yang telah dilarang oleh para fuqaha, sebagaimana pendapat mereka: Haram hukumnya menerjemahkan al-Fatihah dan lainnya dari al-Qur’an ke dalam bahasa asing, karena hal itu menghilangkan aspek kemukjizatan al-Qur’an yang menjadi maksud utamanya.

Jika memang ada perbedaan antara keduanya, sebutkanlah. Jika tidak ada perbedaan, maka bagaimana pendapat anda terhadap penjelasan dalam kitab ash-Ṣihḥâḥ yang menyatakan bahwa arti terjemah dan tafsir itu sama, sebagaimana disebutkan: terjemahkanlah firman-Nya, artinya ia menafsirkannya dalam bahasa lain. Dan jika anda berpendapat bahwa hukumnya haram, maka bagaimana solusinya jika seseorang ingin mengajarkan makna al-Qur’an kepada orang asing? Jelaskanlah hal itu kepada kami dengan jawaban yang didasarkan pada pendapat para ulama mazhab yang mu’tamad!”.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh KH. Abdul Hamid Kudus dengan jawaban yang argumentatif sekaligus komprehensif, mengingat pertanyaan yang diajukan kepadanya bersifat dialektik, layaknya pertanyaan kaum intelektual. Mengawali jawabannya itu, KH. Abdul Hamid dengan tegas mengatakan bahwa menafsirkan al-Qur’an menggunakan Bahasa asing, boleh dilakukan. Illat atau sebab yang menjadi landasan diperbolehkan menafsirkan al-Qur’an ke dalam bahasa asing terletak pada definisi kata tafsir dengan terjemah itu sendiri.

Kata tafsir menurut para mufassir adalah menjelaskan makna dengan menetapkan batasan-batasannya. Selanjutnya, apabila dipahami makna terjemah ke dalam definisi para mufassir, ia berarti mengganti suatu lafadz dengan lafadz lain yang setara, namun dalam bahasa yang berbeda. Jika demikian, maka proses terjemah itu mampu menghapus bentuk lafadz asli dan menggantinya dengan padanan bahasa lain. Pendekatan ini menurut KH. Abdul Hamid Kudus, tidak dapat dilakukan terhadap al-Qur’an, mengingat i‘jâz atau kemukjizatan al-Qur’an secara substansi terletak pada susunan lafadz Arab-nya, bukan semata-mata pada kandungan maknanya.

Lebih jauh KH. Abdul Hamid Kudus menegaskan bahwa perbedaan lain antara terjemah dengan tafsir adalah “al-Tafsîr A’ammu min al-Tarjamah” yang secara harfiah bermakan, tafsir lebih umum dari terjemah. Maksudnya, antara tafsir dan terjemah ada perbedaan yang sangat prinsipil. Artinya, ketika seseorang manafsirkan al-Qur’an, pada hakikatnya ia menjelaskan maksud ayat al-Qur’an secara mendalam, baik pada sisi linguistik, konteks pemahaman ayat berdasarkan Asbâb al-Nuzul , hukum, dan pesan-pesan yang tersurat ataupun yang tersirat. Berbeda dengan terjemah yang jika ditelisik secara makna berarti hanya mengganti lafadz dari Bahasa asli ke Bahasa lainnya tanpa menyelipkan maksud dan penjelasan secara mendalam. di samping alasan ini, menurut KH. Abdul Hamid Kudus, para ulama madzhab, terutama syafiiyah tidak mengingkari kitab-kitab tafsir yang menggunakan Bahasa asing. Hal itu yang menjadi landasan argumentatif yang mengantarkan KH. Abdul Hamid Kudus, pada kesimpulan ijtihadnya bahwa menafsirkan al-Qur’an menggunakan Bahasa asing, boleh secara syariat.

Dinamika Tafsir Selain Arab

Apabila ditarik ulur ke dalam dinamika penafsiran al-Qur’an kontemporer, terlebih di Indonesia, agaknya fatwa KH. Abdul Hamid Kudus ini cukup mempengaruhi mufassir setelahnya. Hal itu bisa dilihat dari maraknya penulisan tafsir menggunakan Bahasa Indonesia, melayu, sunda, dan Jawa. Dalam Bahasa Indonesia misalnya kita mengenal Tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, Ârifurrahmân Li Tafsir al-Qur’an yang ditulis oleh Dr. KH. Zakky Mubarak, MA dan penulis.

Kitab tafsir ini dikaji secara online di laman Fanspage Facebook NU Online, setiap hari Selasa dan Kamis, jam 10.00 WIB, dan tafsir al-Misbah yang ditulis oleh Prof. Dr. Quraisy Shihab. Dalam Bahasa Jawa, kita mengenal Tafsir al-Ibriz yang ditulis oleh KH. Bisri Mustafa (ayah Gus Mus), dan dalam Bahasa Sunda kita mengenal tafsir al-Huda yang ditulis oleh KH. E. Abdurrahman, dan sebagainya.

Geliat tafsir berbahasa asing selain Arab, tidak hanya marak di Indonesia. Di berbagai belahan dunia yang lain, banyak dijumpai penafsiran al-Qur’an menggunakan Bahasa lokal. Hal itu dilakukan, agar pesan-pesan ajaran Islam yang tertuang di dalam al-Qur’an mampu diterima oleh banyak orang, terutama kaum awam. Sependek yang penulis ketahui, ada beberapa tafsir berbahasa lokal yang ditulis oleh para ulama di berbagai belahan dunia.

Pertama adalah Tafsir al-Tastiri, Anwâr al-Tafsîr, kedunya merupakan tafsir al-Qur’an berbahasa Persia. Kedua adalah Tafsir Ilmalili dalam Bahasa Turki, keempat adalah tafsir berbahasa Urdu, seperti tafsir Ihsân al-Bayân, tafsir Ma’ârif al-Qur’ân, tafsir Bayân al-Qur’ân, dan sebagainya. Melihat realitas ini, maka menafsirkan al-Qur’an dengan Bahasa selain Arab adalah boleh, karena fakta sosial menuntut hal itu.

Penutup

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa fatwa KH. Abdul Hamid Kudus yang tertuang dalam kitab “Al-Tuhfah al-Mardiyah Fatwâ Fî Jawâzi Tafsîr al-Qur’ân Bî al-A’jamiyah” menjadi lokomotif perkembangan tafsir al-Qur’an dalam bahasa lokal di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari dinamika perkembangan tafsir berbahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda, dalam karya Buya Hamka, KH. Bisri Mustofa, dan lainnya.

Fenomena serupa juga terjadi di dunia Islam lain, seperti tafsir berbahasa Persia, Turki, dan Urdu. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur’an dalam bahasa selain Arab diperbolehkan demi untuk menjangkau pemahaman umat Islam secara umum, terutama kalangan awam. Wallâhu A’lam Bis Shawâb.

H. Mohammad Khoiron

Wakil Ketua LBM DKI Jakarta