Karya: Alfa.M.HRP

(Santri Pesantren Ma’had Aly Hasyim Asy’ari, Tebuireng, Jombang)

“… ….كالمنا لفظ مفيد كااستقم واسم ”

Suara lirih Nia mengalun pelan, mulutnya bergerak mengikuti bait-bait Alfiyah yang ia hafalkan. Sesekali ia menghela napas—bukan tanda bosan, melainkan tanda ia memulai setiap lantunan dengan iringan keikhlasan. Di atas meja kecil di kamarnya, buku catatan terbuka penuh coretan usaha, sementara jari telunjuknya sesekali menelusuri baris syair agar tidak terlewat dari pikiran dan mata.

Pagi masih lengang. Hanya ada suara ayam berkokok dari kejauhan dan aroma nasi hangat menembus setiap guratan pintu kayu kamar Nia, sepertinya baru saja diangkat dari penanak di dapur. Nia benar-benar tenggelam dalam hafalannya sampai sebuah panggilan lembut memecah konsentrasi.

“Nia, ayo sarapan! Nasinya sudah siap, Nak,” suara Ibu terdengar dari ruang tengah. “Iya, Ma…” jawab Nia pelan. Ia menutup bukunya, menarik napas panjang, lalu beranjak keluar.

Meja kayu sederhana pagi itu sudah dipenuhi lauk seadanya: nasi hangat, tempe goreng, dan sambal terasi. Ayah duduk dengan sarung lusuh, Ibu menuangkan teh manis, sementara adik-adik berebut sendok sambil bercanda.

Ayah menatap Nia yang baru duduk, lalu tersenyum. “Santri yang rajin hafalan juga harus rajin makan. Kalau perut kosong, nanti malah sakit kepala.”

Nia terkekeh. “Iya, Yah. Nia semangat banget ingin cepat hafal Alfiyah.”

Adik bungsunya menyahut polos, “Kalau Kak Nia sudah hafal semua, nanti jadi ustazah, ya?” Seketika kehangatan percakapan itu pecah oleh tawa.

Keluarga Nia memang sederhana, tapi selalu hangat. Walau Ayah hanya buruh harian dan Ibu berjualan kecil-kecilan, mereka berusaha menjaga rumah tetap penuh cinta serta memaksimalkan agar kebutuhan Nia dan adik-adiknya terpenuhi, terlebih dalam hal pendidikan.

Di tengah keluarga itulah Nialya—lebih akrab dipanggil Nia—tumbuh. Ia anak sulung dari tiga bersaudara. Wajahnya cerah, sikapnya ramah, dan meski masih belia, ia sudah terbiasa memahami keadaan. Nia tahu betul bagaimana kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Karena itu, ia jarang sekali meminta sesuatu di luar kebutuhan. Baginya, cukup bisa terus sekolah dan mondok sudah merupakan anugerah besar. Indahnya liburan pondok bersama keluarga tiada tara.

Tiada Daya

Hidup di pesantren tak pernah mudah, tapi penuh makna. Nia terbiasa bangun sebelum subuh, ikut jamaah, lalu mengaji kitab. Setelah sekolah formal, ia mengulang hafalan bersama teman, mengajari adik kelas, atau sekadar membantu membereskan asrama.

Dengan paras yang indah dibalut akhlak mulia, tak jarang para santri mengagumi Nia dan belajar banyak darinya. Dengan uang saku pas-pasan, tak pernah menjadi penghalang bagi Nia untuk membantu temannya yang membutuhkan. Suatu kali, Aisyah—teman akrab Nia—lupa untuk sarapan. Dengan uang yang Nia

kumpulkan selama dua hari, ia sukarela menyerahkannya ke Aisyah, lalu mereka bersama menuju kantin. Sesekali Nia juga mengajari teman-temannya sebelum ulangan pondok.

Di pondok, Nia makan sederhana, tidur di kasur tipis, bahkan sering menahan keinginan untuk jajan dan menyisihkan uang sakunya untuk ditabung. Semua itu dijalani dengan ikhlas. Ia percaya, ilmu yang bermanfaat butuh perjuangan.

Namun, diam-diam ia juga menyimpan kegelisahan. Ia tahu, di rumah Ayahnya kerap sakit-sakitan, dan Ibunya harus pontang-panting menutup kebutuhan sehari-hari.

Upaya

Puncaknya, Ayah benar-benar jatuh sakit dan tak bisa lagi bekerja. Uang belanja makin menipis, sang Ibu hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya sekolah adik-adiknya yang tergolong masih rendah. Mendengar kabar itu, Nia hanya bisa berpasrah dan berusaha di setiap sujudnya seraya melantunkan doa.

“Ya Allah… apa aku harus berhenti mondok? Apa aku harus pulang untuk bantu orang tua?”

Akhirnya, dengan berat hati, suatu hari dengan meminjam handphone salah satu ustazah, ia berkata kepada Ibunya dengan lirih, “Ma, Nia pulang saja ya. Biar bantu jualan. Sekolah nanti bisa nyusul. Mumpung bulan ini SPP Nia sudah lunas, takutnya bulan depan nunggak.”

Ibu tak mampu membendung air mata. Anak yang ia cintai harus rela putus sekolah. Upaya Ibu selama ini ternyata tak mampu mengiringi Nia hingga sarjana.

“Nak, Nia ingat kisah Uwais al-Qarni? Dia rela tiada bertemu Nabi sebab baktinya pada ibunya, lantas Allah memuliakannya dan mengangkat derajatnya. Alih-alih ingin menyamakan Nia dengannya, Ibu justru merasa bersalah dan sedih karena tak mampu membawa kamu menggapai impianmu. Tapi, Nak, semoga dengan kisah tadi kamu bisa ikhlas dan ridha. Yakinlah, Allah pasti buka jalan lain, ya, Nak.”

Aliran air mata memecah di antara kedua wanita kuat tersebut, menguatkan hati satu sama lain, berharap ada hikmah yang menanti di ujung air mata.

Karena Allah

Sebelum benar-benar pulang, Nia pamit ke kiai dan seluruh santriwati. Di tengah kesedihan yang membendung di kalangan santriwati dan para ustazah, saat itulah ia dikejutkan dengan suara keras yang memanggilnya. Tidak lain adalah Aisyah, sahabat akrabnya, yang tiba-tiba memecah kerumunan dan langsung menggenggam tangan Nia.

Aisyah baru kembali dari rumah sebab izin ingin hadir di acara wisuda kakaknya yang menempuh pendidikan di Belanda. Ia dikejutkan dengan kerumunan yang ada di ndalem (sebutan untuk rumah kiai di pondok pesantren Jawa). Hal ini sontak membuat Aisyah penasaran sebenarnya ada apa, lalu bertanya pada salah satu santriwati yang lewat. Mendengar ungkapan santriwati tersebut, Aisyah seketika dikagetkan dengan kabar bahwa di sana Nia sedang berpamitan.

Nia, teman yang sering membagi uang jajan padahal hidup sederhana, tanpa pamrih membantu Aisyah belajar. Tak disangka, ingin meninggalkan mereka dan putus sekolah. Selama ini, Aisyah merupakan anak seorang pengusaha sukses. Ayahnya senantiasa berpesan agar status mereka tidak perlu diumbar-umbar, supaya tidak timbul kesombongan dalam hati Aisyah. Selama ini, Aisyah senantiasa patuh terhadap nasihat dan perintah ayahnya. Namun, ketika mendengar bahwa Nia akan putus sekolah, seketika Aisyah teringat

akan semua kebaikan Nia. Ia tak tinggal diam dan menyampaikan sebuah permintaan pada ayahnya saat itu juga.

“Abi ingin membantumu, Nia. Katanya, orang baik harus dipermudah jalannya,” ucap Aisyah sambil menggenggam tangan Nia.

Ucapan Aisyah tersebut langsung memecah suasana yang awalnya penuh haru sebab akan berpisah dengan Nia menjadi hening tanpa suara. Nia yang masih tertegun belum bisa mencerna perkataan Aisyah tersebut dengan sempurna. Melihat itu, lagi-lagi Aisyah menegaskan ucapannya, “Iya, Nia. Kamu akan dibiayai sepenuhnya oleh Ayah.”

Tanpa mempertanyakan lagi, seketika pelukan hangat menyelimuti kedua sahabat tersebut. Nia tidak pernah menduga bahwa jalan hidupnya mudah sekali diputar oleh Allah.

Hari itu, kiai menyampaikan bahwa mulai saat itu biaya mondok Nia ditanggung penuh dan ia diberikan uang saku tambahan setiap bulannya. Bahkan, ia akan mendapat beasiswa hingga kuliah, termasuk kesempatan studi ke luar negeri.

Nia menitikkan air mata. Keikhlasannya yang kecil ternyata berbuah rezeki yang besar. Kabar ini segera Nia sampaikan pada Ayah dan Ibunya, menambah getaran bahagia tiada tara.

Lulusan Terbaik

Tahun-tahun berlalu. Nia semakin tekun, kesehatan Ayahnya juga berangsur-angsur membaik. Ia berhasil menjadi lulusan terbaik di pesantren. Saat wisuda, namanya disebut dengan penuh kebanggaan, bukan hanya oleh keluarga, tapi juga oleh seluruh santri dan guru.

Selain beasiswa ke Turki dari keluarga Aisyah, Nia juga mendapat tunjangan bulanan khusus dari donatur jika ia setuju melanjutkan kuliah. Jumlahnya cukup besar untuk ukuran mahasiswa. Semenjak mendapatkan uang saku bulanan dari Ayah Aisyah ketika mondok, Nia selalu menyisihkan separuhnya untuk dikirim ke orang tua.

“Untuk Ayah dan Ibu, supaya bisa sedikit meringankan beban di rumah,” katanya suatu kali lewat telepon, membuat Ibunya menangis haru.

Dilema Baru

Namun, sebulan menjelang berangkat ke Turki, hatinya kembali bimbang.

“Apa aku tega meninggalkan Ayah dan Ibu? Apa lebih baik kuliah di dalam negeri saja, supaya bisa tetap dekat?”

Keraguan itu terus mengguncang hati dan pikirannya. Walaupun Ayahnya kini sudah sehat dan mampu bekerja, tidak ada yang bisa memastikan bahwa kesehatan Ayah dan Ibunya tidak akan menurun ketika ia di luar negeri. Kekhawatiran tiba-tiba menghampirinya. Tanpa memendam terlalu lama, ia merasa tidak puas hati jika tidak menyampaikan hal ini pada Ayah dan Ibunya.

Kebimbangan itu pupus ketika orang tuanya berbicara dengan penuh keteguhan.

“Nia, jangan ragu. Kejar mimpimu. Jangan pikirkan kami. Doa kami selalu menyertaimu. Justru kami bahagia kalau kamu bisa lebih maju. Kematian adalah takdir, Nia. Allah yang menentukan. Ayah dan Ibu akan berusaha dan berdoa agar Nia bisa menjadi anak yang berilmu dan berakhlak mulia. Ayah dan Ibu akan jaga kesehatan, menunggu Nia nanti kembali pulang.”

Nia menangis dalam pelukan Ibunya. Kali ini ia sadar, himmah dan khidmah tidak selalu bertentangan. Dengan terus belajar, justru ia bisa berkhidmah lebih besar untuk keluarga dan banyak orang.

Penutup

Dengan langkah mantap, Nia bersiap meninggalkan tanah air. Hatinya penuh keyakinan: jalan yang ditempuhnya bukan semata impian pribadi, melainkan amanah untuk membalas cinta keluarga dan pengabdian yang lebih luas.

Indahnya penantian, empat tahun berlalu tiada terasa. Nia kembali ke tanah air dengan gelar sarjananya, membawa cerita panjang untuk disampaikan pada keluarganya. Selama penantian itu, Nia menabung uang beasiswa yang ia terima seraya mencari pekerjaan sampingan selama kuliah.

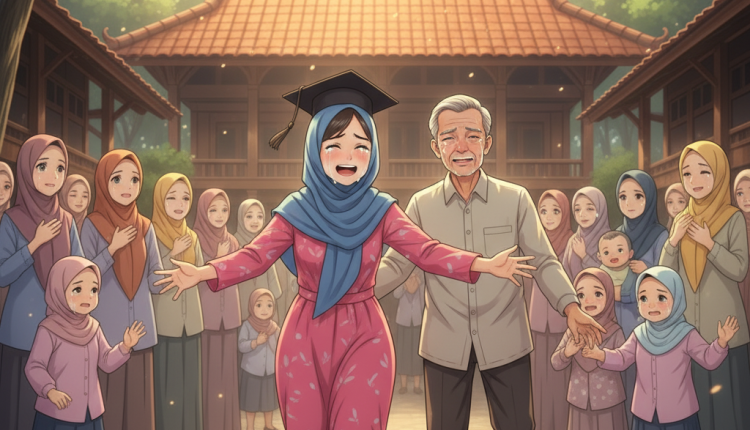

Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya Nia melihat banyak sekali kerumunan orang yang menghiasi halaman. Dengan rasa cemas, Nia segera tertatih menuju pintu tempat ia bernaung. Di muka pintu, ia dikejutkan dengan massa yang luar biasa—ternyata mereka adalah teman-teman pondok pesantren dan seluruh keluarganya yang sudah lama menanti kepulangannya untuk memberi kejutan dan sambutan.

Pikiran negatif yang sempat menyelimuti Nia seketika sirna. Wajah-wajah yang dulu ia tinggalkan ternyata kini banyak berubah. Teman-temannya yang dulu masih ceria dan muda, kini ada yang sudah berbadan dua. Bahkan Aisyah dan keluarganya juga turut hadir menyambut kedatangannya. Adik-adiknya yang dulu masih kecil kini sudah masuk pesantren dan tumbuh dewasa.

Hingga sampailah pandangan Nia pada dua wajah yang senantiasa sabar menantinya, berusaha sekuat tenaga memberikan bimbingan, menyimpan luka perjuangan demi anak-anaknya: Ayah dan Ibu. Dengan air mata menetes tiada berarah, Nia langsung berlari menuju pelukan keduanya.

Ia belajar satu hal penting: setiap keikhlasan, sekecil apa pun, akan selalu berbuah indah.